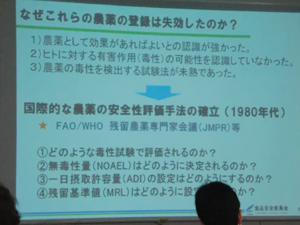

農薬が危険というイメージ 農薬は消費者から非常にネガティブなイメージを持たれているが、私たちの食の安全を確保するためには不可欠な存在であると三森氏。昆虫や寄生虫、雑草やカビといった食品に有害な影響を与える生物が優位になり農作物の成育を阻害すれば、農作物の収穫は減少し、人間は飢えと戦わなければならず、安定した食糧の供給が保たれなくなる。 そうなると、経済を含めさまざまな場所に弊害が起こる。農薬が登場したことで、農業や経済が安定し人類は飢えからも解放され、私たち特に日本人は豊かな食生活を享受することができている。何より現在日本で使用されている農薬がいかに安全で管理されているものか、消費者には理解してほしいと訴える。 農薬が危険というイメージを持たれているが、確かにかつて農薬による健康被害が生じた歴史がある。しかし、そうした健康被害を与える農薬は現在使用登録が失効しているという。例えば有機塩素剤(DDTやBHC)系と呼ばれる農薬は、即効性が高く安価であることから世界中で大量に使用され、特に戦後の日本でも殺虫剤として使用されていた。 1980年代に国際的な農薬の安全性評価手法が確立 とはいえ、有機塩素剤は土壌に蓄積しやすく、しかも土壌で分解されにくく、環境中に蓄積するといったデメリットもある。そのため体内の特に脂肪組織(主に肝臓)に蓄積しやすいことから、肝毒性や肝発がん性、催奇形性が指摘され、現在では使用が禁じられている。他にもベトナム戦争で枯葉剤として使用された2,3,5-トリクロロフェノキシ酢酸は奇形児が誘発されることや肝がんの発現が報告され、現在は使用が禁止されている。 いずれも開発された当初はそのような副作用が発生することなどは想定外で、開発された当初はあくまで「農薬として効果があればよい」という認識が強く、また「ヒトに対する毒性の試験法」に対する認識や試験法そのものが未熟であったことが問題であった。 しかしこれらの事例を受けて、1980年代には国際的な農薬の安全性評価手法が確立されることとなる。つまり農薬が登場したのも、ヒトへの毒性が考慮されるようになったのも戦後の話であり、この分野についての研究や開発も現在進行形である部分が少なくないと三森氏は解説。 農薬が開発されるプロセス

それでは使用が認められる農薬はどのようなプロセスで開発され、また摂取許容量はどのようなプロセスで定められるのか。 2つ目に反復投与毒性試験。餌のなかに被験農薬を混入した餌を繰り返し投与することで、有害作用の誘発を検査する。そして確実に毒性が発現される投与量、毒性が発現する最小投与量を導き出し、無毒性量(NOAEL)を算出する。 3つ目に発生毒性試験。農薬が先天異常の原因になるか否かを検査する。妊娠0日から餌のなかに被験農薬を混入した餌を投与し胎仔への影響を調べる。そして奇形発生率の検査を行い、無毒性量(NOAEL)を算出する。 4つ目に生殖毒性試験。この試験では二世代に渡り、生殖過程全般(交配、着床、器官形成、胎仔期、授乳期)に対する影響を検査し、親(第一世代)と子(第二世代)と孫(第三世代)への影響及び親と子の病理検査を行い、無毒性量(NOAEL)を算出する。 5つ目が遺伝毒性試験。これは子孫への影響ではなく、遺伝子や染色体を損傷したり、遺伝子や染色体の突然変異や染色体異常を誘発するか否かを調査する検査であり、これが陽性になった場合、一発でその農薬の開発は中止されるほど重要な試験である。 そして最後6つ目の試験が発がん性試験であり、農薬を長期間投与することで体内に腫瘍が発生するか否かを検査する試験である。これも陽性になった場合は開発が即中止され、陰性であった場合のみ他の試験や開発が継続となる。 新規の農薬が登録されることは非常に難しい 他にも農薬登録申請時には、急性毒性試験結果、中長期的毒性試験結果、代謝試験、一般薬理試験、環境中への影響の評価、残留試験などが必要であり非常に厳重に管理されており、今では新規の農薬が登録されることは非常に難しいという。

・

|

過去から継続的に使用されている農薬も、新規で登録される農薬も、毒性試験や環境への影響も十分配慮された安全性の高いもののみが使用されていると思って間違いないが、さらにそこから使用許可量、摂取許可量として細かい数値が算出されていく。 まずは無毒性量(NOAEL)。無毒性量(NOAEL)とは実験動物を用いた毒性試験において、何ら有害作用が認められない最大投与量のことである。そして、この数値にヒトにおける影響を推定するための係数とされる安全係数(種差として1/10、個人差として1/10を乗じた1/100が通常の安全係数)が掛けられることで、一日摂取許容量(消費者がその農薬を含む食品を毎日摂取しても危険のない最高含有濃度をヒト1日の摂取量に換算した数値)ADIが算出される。 例えば、動物試験において最も低い無毒性量(NOAEL)が1mg/kgであれば、それに安全係数1/100を掛けた0.01mg/kg/dayが一日摂取許容量ADIとなる。 「発がん性物質」には2種類ある ここで注意しなければならないのは、一部発がん性試験で陽性が出たものについてもADIが設定されているものがあるということだ。一般的にメディアが「農薬から発がん物質が検出された」と報道する時に大問題になるのであるが、「発がん性物質」には2種類あることが報じられていないことが問題だと三森氏は指摘する。 発がん性物質には「遺伝毒性発がん物質」と「非遺伝毒性発がん物質」の2種類がある。「遺伝毒性発がん物質」は、発がん作用が起こる最小投与濃度が曖昧で、安全性が評価できず、DNAの損傷を起こす可能性があるため絶対に食品中には含まれてはならない物質で、農薬として絶対に許可されることがない。 しかし、「非遺伝毒性発がん物質」は、発がん作用が生じる最小濃度(閾値の存在)が明確で、尚かつ、細胞分裂を刺激することがあってもDNAの障害は起こさない物質のことであり、この物質であれば一日摂取許容量ADIが定められる。 そのため「非遺伝毒性発がん物質」が含まれる化学物質や農薬が使用された農作物を摂取したからといっても発がんすることはないことが担保されており、極めて安全であるため使用が認められている。 しかしこの差が明確に理解されないまま「発がん性物質」と一括りにされて報道されることや理解されてしまうことで、農薬=心配、不安、健康被害といったネガティブなイメージが払拭されない背景があると三森氏。 不安をゼロにすることは難しい 同時に農作物ごとに、残留基準値(MRL)も細かく定められている。残留農薬基準値も「一日摂取許容量ADI」を超えないように定められており、食品安全委員会評価のもと厚生労働省が厳しく管理をしている。現在日本で生産・採取される農作物から残留農薬を検出しても、「検出限界値」をわずかにオーバーする程度(つまり微量すぎて検出が難しい値)であり、無毒性が担保されているNOAELの値からみればその1/10000、1/100000程度であるため、「一日摂取許容量ADI」にもほど遠いのが現状という。

現代の農薬使用のクリアの条件をまとめると次のようになる。 会場からは「それでも不安だ」という質問も起こったが「不安をゼロにすることは難しい。消費者一人ひとりが正しい知識を身につけ、自分で正しく選び食を楽しんでほしい」とした。 ・

|

|