2025年7月15日(火)、主婦会館プラザにて「薬業健康食品研究会 2025年度 記念シンポジウム」が開催された。ここでは東京大学 未来ビジョン研究センター客員研究員 小田嶋 文彦氏による講演『「食の健康機能の利活用」の課題と今後 ~健康長寿社会に向けて』を取り上げる。

東京大学 未来ビジョン研究センター客員研究員 小田嶋 文彦氏

2020年4月から2024年3月まで東京大学未来ビジョン研究センターに所属していた小田嶋氏は「食の健康機能の利活用促進に向けた研究」をテーマに活動してきた。本講演では、その研究内容について解説が行われた。

そもそも食には多様な健康機能が存在するが、消費者はその機能を十分に活用しているとは言えない。その背景には様々な要因があるが、これらの要因の全体像を整理した研究は存在しない。そこで、是正策を見出すために問題点を洗い出そうという問題意識から本研究がスタートした、と話す。

食の健康機能は多岐に渡る。よく知られる一次機能(栄養)、二次機能(嗜好)、三次機能(生体調節)に加え、近年は精神的機能と社会的機能の重要性が訴求され、これら5つの機能を総合的に活用することが食品の役割となっている。しかし、いずれの機能も活用が不十分なのは「国民のヘルスリテラシーの低さ」に起因する、と小田嶋氏。日本は健康長寿国であり、平均寿命も健康寿命もWHOの統計では世界1位、2位を争うレベルだ。また、国際成人力調査(OECD実施、2011年・2022年)のリテラシー(読解力)においても、日本は世界1位、2位である。ところがこの2つを合わせた「ヘルスリテラシー」という観点で見ると、同じ調査で世界15カ国(ヨーロッパとアジア)と比較した研究の結果、日本は最下位となっている。この調査の有効性は不明だが、例えば、ヨーロッパではホームドクター制度が発達しており、健康に関する情報を手に入れることはたやすい。日本の場合、個人の能力が低いというよりは、ヨーロッパのような環境が整っていないことが点数の低い原因ではないか、と小田嶋氏。

日本においてはホームドクターの導入は難しいが、管理栄養士などの人材を活かすことは可能だ。また、食品の表示(健康表示に限らず表示全般)は、高いアクセス性と信憑性を持っていて、信頼できる総合的な情報源となり得るポテンシャルを持っている。しかし、健康に関する総合的な情報源とは言えず、わかりやすさの部分でも課題がある。

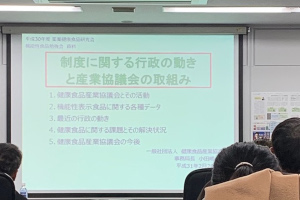

現在の食品表示のあり方が複雑な理由は「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年通知)に行き着く。昭和40年代、不治の病とされた患者が健康食品の訪問販売に騙され、高額な商品を不当に購入させられるといった、いかがわしい健康食品の横行が社会問題となり、国として取り締まる必要があった。この通知では、医薬品の要件を明確化し、これに該当するにもかかわらず国の認可を受けていない食品を偽薬として摘発することで、いかがわしい健康食品の取り締まりを進めた。当時の状況からすると妥当だが、問題はこの考え方が基本的に今日まで踏襲されており、多くの健康表示制度に強く反映されている点であろう。この結果、食の健康機能を十分に活用しようと考える立場からすると制約が多すぎるものになっている。昭和46年の通知が発行されてから50年以上が経過し、環境は大きく変化している。高齢化が進み予防が急務で、また食品のエビデンスは充実してきた。現在の健康表示の重点を「医薬品を守る」ことから「健康に役立つ情報を的確に伝達する」ことにシフトする時期に来ていると考えられる。すでに1991年の特定保健用食品制度のスタートを皮切りに、栄養機能食品や機能性表示食品など、健康に役立つ情報を伝達する制度は徐々に拡充されてきたが、そのスピードは極めて緩やかで不十分だ。

健康食品の最も大きな意義は、健康に役立つ食品成分を必要量提供することである。生鮮食品だけでは十分に摂取できない成分がいくつもあり、健康に役立つ成分を確実に摂取できる健康食品の意義は大きい。もちろん健康食品に過度に依存すべきではなく、基本的には健全な食生活を実践する努力を前提とし、その上で健康食品をプラスオンで利用するのが本来の姿である。また多様な食品を食べ、様々な成分や食材を摂取することも重要だ。保健機能食品であっても、そのエビデンスは医薬品関係者から見ればレベルが低いと判断されてしまうが、食品関係者から見れば非常に高いレベルの要件が課せられており、多くのメーカーが要件をクリアしている。医薬品と食品には様々な違いがあるにもかかわらず、その違いを無視して「医薬品並みの的確なエビデンスがないとダメ」と医療関係者が主張することは、食品の立場からすると行き過ぎではないか、と小田嶋氏。

機能性表示食品制度は今年で10周年を迎える。制度開始後も、届け出ガイドラインの改正(10回)、質疑応答集の改正(10回)、自己チェック指針の制定、エビデンスレビュー評価委員会の設置など、様々な動きとともに進化してきた。これは業界と消費者庁が真摯な議論を積み重ね、少しずつ制度を前進させてきた結果だ。こうした動きの中から、食品としての建設的なエビデンススタンダードが確立されることを期待している。 健康食品のバリューチェーンが脆弱であることも問題だ。大学で基礎研究が行われても、それが社会実装され、実際の生産が始まるまでには、企業が開発や工業化といったプロセスを組まなければならない。これら全てを1社で負担しようとすると、多額のコストとリスクが生じるため、多くの研究成果が社会実装されていない。この部分を社会インフラとして整備しないと、大学の研究成果が社会実装される現状の停滞を是正することはできないのではないか、と指摘。今回の東大での研究では、食の健康機能を十分に活用するための様々な課題を特定し、それぞれの課題の相関関係を図でまとめたという。本講演ではその一部を説明したが、残りの詳細についてはワーキングペーパーを参照してほしいと話した。